本文将对中国当前的疾情防控形势进行深入分析,并探讨应对策略与未来发展趋势。首先,文章简要回顾了中国在过去几年疫情防控中的成就与挑战,随后从四个方面分析了当前的疾情防控形势:1)疫情常态化管理的现状与策略;2)疫苗接种与免疫屏障的建设;3)社会经济复苏中的防控平衡;4)未来防控科技创新与大数据应用的前景。在每个方面中,文章将详细阐述中国政府的应对策略及其实施效果,同时展望未来防控工作的方向与挑战。最后,本文对全文进行了总结归纳,提出了中国在面对未来疫情挑战时需要继续加强的领域。

随着新冠疫情的蔓延与全球化传播,中国逐步从应急响应转向疫情常态化管理。疫情常态化管理意味着在疫情防控的同时,维持社会的正常运转与经济活动。在这一过程中,中国政府采取了分区分级的防控策略,结合各地疫情风险等级实施不同的防控措施。为了更有效地管理疫情,国家制定了精细化、动态化的防控指南,涵盖了社区、医疗、交通等各个层面的管理。

其中,健康码、行程卡等数字工具的应用,成为疫情常态化管理的重要支撑。这些工具通过数据化监控,帮助政府实时追踪疫情动态,进行精准的流调与隔离工作。同时,民众的疫情防控意识也逐渐增强,戴口罩、保持社交距离、定期检测等措施成为日常生活的一部分。这种管理模式逐渐形成了“精确防控、灵活应对”的体系,能够根据疫情发展的不同阶段调整措施。

尽管如此,常态化管理也面临诸多挑战。疫情反复波动、变异毒株的出现,导致防控工作仍需保持高效、灵活的应对能力。同时,疫情防控与民众的生活、经济活动之间的矛盾也需要妥善平衡。政府需要在保障人民生命安全的前提下,推动社会与经济的全面复苏。

疫苗接种是抗击疫情的核心策略之一。中国在疫苗研发与接种方面取得了显著进展,早期批准的国产疫苗和随后推出的强化免疫计划,确保了大规模接种工作迅速展开。根据最新数据,至2023年底,中国的疫苗接种率已达到全球较高水平。特别是在老年人和高风险群体中的接种率,也得到了有效提升。

除了传统的疫苗接种外,中国还积极推动针对新冠变异毒株的针对性疫苗研发,并开展了广泛的加强针接种工作。这一系列措施增强了全社会的免疫屏障,提高了防控效果。此外,通过大数据与人工智能的协作,疫苗的接种情况、有效性和副作用等信息得到实时追踪与分析,为后续疫苗策略的调整提供了科学依据。

然而,疫苗接种工作的挑战仍然存在,特别是在一些偏远地区或人口较为分散的地方,接种率依然存在提升空间。如何进一步提高疫苗接种率,并加强对疫苗安全性和效果的公众教育,仍然是未来防控工作中的关键任务。此外,对于新兴变异毒株的应对,也需要持续进行疫苗更新与优化,以应对不断变化的疫情形势。

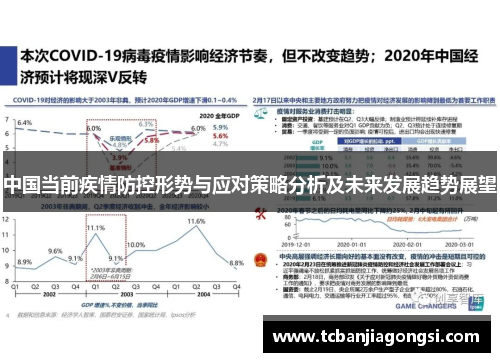

在疫情防控的同时,中国面临着复杂的社会经济复苏任务。在疫情初期,严格的封控措施虽有助于控制病毒传播,但也给经济活动带来了严重影响。随着疫情防控逐渐常态化,如何在保障公共卫生的基础上推动经济复苏,成为了政策制定者的重要任务。

中国政府采取了一系列的政策举措,以促进经济复苏,包括税收减免、资金支持、小微企业扶持等。此外,国家还加大了对基础设施建设、数字经济和绿色经济领域的投资,推动经济结构的转型与升级。与此同时,疫情防控措施的灵活调整,也使得企业和民众能够逐步适应新的生产与生活模式。

熊猫体育平台然而,经济复苏中的防控平衡依然是一大挑战。如何在确保疫情防控效果的同时,避免过度限制社会经济活动,是各地政府需要不断调整的重点。例如,在旅游、餐饮、娱乐等行业的复苏过程中,如何保证人员流动安全,同时避免大规模聚集带来的疫情风险,是一个复杂的难题。未来的防控策略可能更多地依赖于智能化、精准化手段,以实现更加高效的风险控制。

在未来的疫情防控中,科技创新与大数据应用将扮演更加重要的角色。中国政府已经开始大力推动数字化防控系统的建设,结合人工智能、大数据、云计算等先进技术,实现对疫情的精准监测、预测与应对。例如,基于大数据的疫情预测模型,可以对未来疫情的发展趋势进行实时预判,提前做好应急准备。

此外,智能化防控系统也将帮助提升疫情防控的效率。通过智能设备、无人机等技术,可以对公共场所进行实时监控与消毒,减少人力成本和传播风险。医疗领域的技术创新,也将加速防疫药物、疫苗的研发过程,为应对新兴病毒提供更有力的武器。

随着5G技术的普及,远程医疗、在线诊疗和远程教育等新型服务模式也将在未来疫情防控中发挥重要作用。这些技术不仅能够确保在疫情期间正常的医疗和教育服务,还能有效减少人员流动,降低传播风险。未来,防控科技的应用将逐步深化,并成为疫情防控体系的重要支柱。

总结:

通过对中国当前疾情防控形势的分析,可以看出,尽管疫情防控面临不少挑战,但中国已经形成了较为完善的防控体系,取得了显著的成绩。从疫情常态化管理到疫苗接种,再到社会经济复苏中的平衡与科技创新的应用,每一环节的有效实施都为防控工作提供了坚实的保障。

展望未来,随着科技进步与防控经验的积累,中国的疫情防控工作将更加精准、智能、灵活。面对新的病毒变异与全球疫情形势的不确定性,持续加强国内外合作、完善公共卫生体系、推动科技创新将是未来防控工作的关键所在。中国有信心、有能力在保持社会稳定的同时,继续有效地应对可能的疫情挑战。